「紙」

書いたり折ったり拭いたり。

紙って身近なもので、普段何気なく使っていますよね。

弊社シオザワでは、今年5月にお客様の若手社員の皆様を対象に、第7回ペーパースクールを開催いたしました。紙のいろはの「いろ…」辺りまではお伝えできたのではと思っています。

ありがたいことに、皆様からご好評をいただき、「またやってください」との声もいただいておりますので、そのご期待に少しでもお応えすべく、今回はそのペーパースクールの内容をちょこっと公開させていただきます!

本日お話するのは、紙の「流れ目」についてです。

流れ目?ナニソレ?

そう思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

皆さんがよくお使いになる筆記用紙、書籍用紙などの紙には、上の図のような2種類の「繊維の流れる方向」が見られます。

これを「流れ目」と言います。なぜそのような方向が出来るのか、簡単にご紹介いたします。

まずは最初に、ざ~っくり紙の製造(紙を製造することを抄造、又は抄紙と言います)方法から……

① 木を細かく砕いて木の繊維であるパルプ(つまりは繊維)を取り出す

② パルプを水と一緒に平たく伸ばす

③ 水分を抜き、乾かしたら出来上がり!

以上、なんとなくイメージが湧きましたでしょうか?

「流れ目」はこの抄紙段階で出来ます。

言葉だけですとなかなか分かりづらいので下の図をご用意しました。

図の☆の工程で抄紙機に吹き付け、矢印の方向に進んでいきます。すると、川が流れるように一定の向きに繊維の方向が揃うんですね。

そして、

このようにトイレットペーパー状に巻き上げたものから、縦長に取ると縦目、横長に取ると横目という具合に決まります。

なぜこの流れ目の話をしたのかと言いますと、

この流れ目、みなさんが身近で利用しているものに、知らないのうちに関係しているからなのです!

流れ目には、目に沿って破れやすかったり、丸まったり、折り曲げやすいという性質があります。本やパンフレットなどのページものも、その特徴を活かしてつくられています。

ですが!

その特徴を無視してつくってしまうと、ちょっと厄介な問題も起こったりしてしまうのです。

今回は、ペーパースクールでやった「流れ目体感コーナー」を少しだけ紹介します!

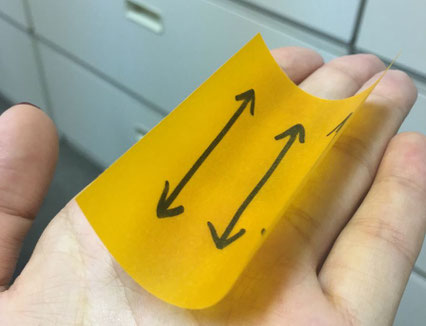

まずはこのトレーシングペーパー、タネも仕掛けもございません。

これを同じ向きで手に乗せ、数秒待ちます。

すると…

なんと矢印と平行にくるんとカールしてしまいました!

この矢印の方向が流れ目であり、これに沿って丸まってしまう性質があるのです。

スクールではこれが一番盛り上がりました(笑)

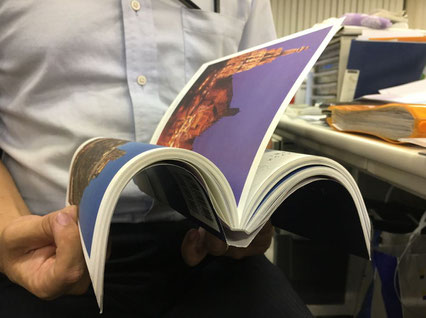

続いて、本は通常めくりやすいように、下のような流れ目で製本されます。

ですが、流れ目を間違えてつくってしまうとこの通り。

逆目でつくってしまうと本の場合だとページがめくりにくい、パンフレットだと手に取った時に紙が立たず見づらい、などの不具合が出てきてしまいます。

正しい目でつくられた本とこの紙の立ち具合を比べてみてください!

お手元の本と比べてみても良いですね。

流れ目に沿った方向に、より強度があるためこのようになってしまいます。

と言いつつも、う~ん、写真ではどうも分かりにくい!

ご興味のある方、いつでもお見せいたしますので、是非シオザワへ遊びに来てください♪

さて、簡単ではありましたが「流れ目」の重要性を少しはお伝え出来たでしょうか?

今回は「流れ目」の紹介でしたが、本当は流れ目だけでもあと3倍はお話することがあるんです!

「気になる!もっと紙のことを知りたい!」とお感じの方、次回ペーパースクール開催の際には是非、足をお運びください。

お待ちしております!